Maskapai Keluhkan Rute Boros Bahan Bakar, Pansus DPR Siapkan RUU Baru Pengelolaan Ruang Udara

JAKARTA – Sejumlah maskapai penerbangan nasional mendesak Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk merombak total regulasi pengelolaan ruang udara Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat komisi XIII DPR-RI via zoom bersama Garuda Indonesia, Lion Group dan Sriwijawa Air (Selasa 1 Juli 2025), maskapai menyoroti rute penerbangan domestik yang tidak efisien karena harus memutar untuk menghindari zona latihan militer, yang berujung pada pemborosan bahan bakar dan biaya operasional yang tinggi.

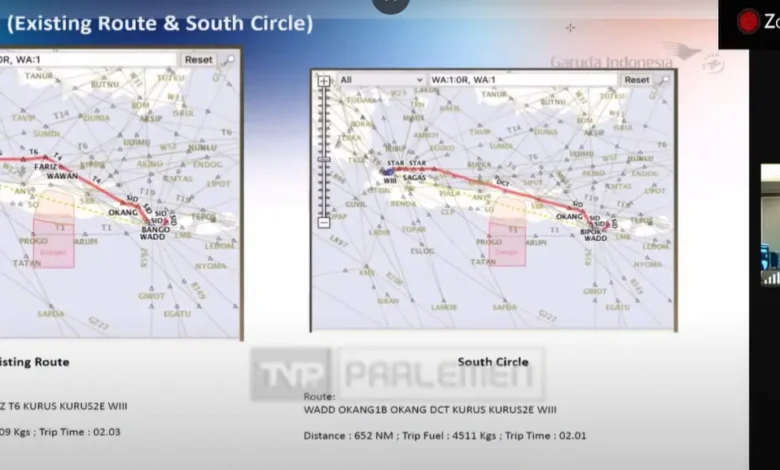

Perwakilan maskapai mencontohkan rute-rute krusial seperti Jakarta-Denpasar dan Jogja-Bali yang seharusnya bisa ditempuh lebih singkat. Akibat harus menghindari wilayah udara terbatas (restricted area), pesawat terpaksa menempuh jarak lebih jauh yang secara akumulatif membebani biaya operasional secara signifikan.

“Meskipun penghematan waktu mungkin hanya beberapa menit per penerbangan, potensi penghematan bahan bakar sangat besar jika rute bisa dibuat lebih lurus,” ujar salah satu perwakilan maskapai dalam rapat tersebut.

Menanggapi keluhan ini, Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI menyatakan sedang dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika industri saat ini.

Ketua rapat Pansus menekankan bahwa tujuan utama RUU ini adalah untuk menciptakan efisiensi dalam industri penerbangan nasional. Salah satu konsep utama yang didorong adalah penerapan Flexible Use of Airspace (FUA), di mana ruang udara militer dapat digunakan oleh penerbangan sipil saat tidak ada aktivitas latihan.

“Koordinasi sipil-militer menjadi kunci. Kami ingin memastikan ruang udara dapat dimanfaatkan secara dinamis dan efisien tanpa mengorbankan aspek pertahanan dan keamanan negara,” jelas pimpinan Pansus.

Para anggota dewan juga mempertanyakan besaran kerugian finansial yang ditanggung maskapai akibat regulasi yang kaku saat ini. Harapannya, efisiensi yang didapat dari RUU baru ini tidak hanya akan menguntungkan maskapai, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat melalui potensi penurunan harga tiket pesawat.

Selain masalah rute, maskapai juga mengangkat isu lain seperti kewajiban pengurusan security clearance untuk penerbangan domestik yang dinilai menambah beban biaya. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang ditargetkan dapat segera dibahas lebih lanjut.